子どもとお出かけやレジャーに行く際に心配なのが、子どもが迷子にならないかですよね!我が家も子どもが3人おり、外出時には子ども達が迷子にならないよう相当の気を使います。

もし迷子になってしまうと、子どもが一番不安な思いします。ですが、子どもは自分が迷子になったときのことを考えて行動することができません。

そこで今回は、子どもの迷子防止対策に有効なおすすめアイデアやグッズなどをご紹介します。

子どもはなぜ迷子になるのか、迷子になりやすい年齢や場所なども参考にして、子どもの迷子防止にお役立てくださいね!

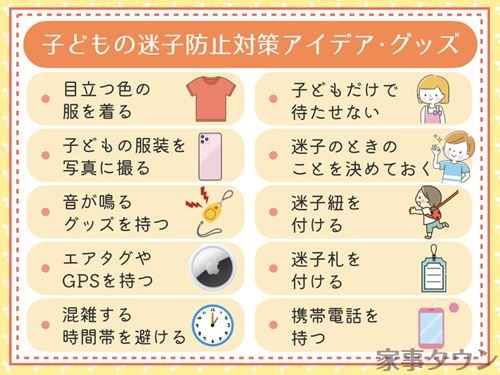

子どもの迷子防止対策アイデア・グッズおすすめ10選

子どもから目を離さない、手をつなぐなど基本的な迷子対策のほかにSNSでどのような対策を行っているのか調べてみました!

ここからは、子どもの迷子防止対策に役立つアイデアとグッズをご紹介します。

目立つ色の服を着せる

お出かけの日は迷子にならないように目立つ服で行きます(上着でほぼ見えない) pic.twitter.com/Rr2uMEMGv3 — たかたかっぴ〒 (@takataka_ppi) March 16, 2019

身体の小さい子どもは、人混みで迷子になると見つけにくくなってしまいますが、原色やボーダーなど目立つ格好をしていると分かりやすいですね!

ほかにも、きょうだいでお揃いの服を着せる、帽子やリュックなどをカラフルにするといった声がありました。

当日のこどもの服装を写真に撮る

子どもは、本当に予想外の行動をするので居なくなってしまう時はあります。 親が出来る対策だけでは無理な事も。 我が家が迷子対策、特に居なくなってしまった時の為にやっている事 ①写真 出かける際、特に遠出の際は、「その日に身につけているもの」「だいたいの背格好」が分かるように写真を撮る。 — 外科医ちっち (@surgeontitti) August 21, 2022

もし迷子になってしまったとき、施設などでのアナウンスや捜索の際に子どもの服装などの特徴を伝える必要があります。

意識的に覚えておく、写真を撮っておくというようにして、子どもの特徴をできるだけ正しく伝えられるようにしておきましょう。

音が鳴るグッズを身につけさせる

ピコピコなる子ども靴って嫌がられるのね… あれ、音が気に入って歩いてくれたりするし、迷子防止になるし、助かる親もいるんだよな( •︠ω•︡ ) 静かにしないといけない時は笛部分を抜けばいいと思うのだけどね — わにわに (@_wnwn271) June 16, 2022

幼児用の靴で音がなるものや、笛、鈴といった音が鳴るグッズを子どもに身につけておくのもおすすめです。

図書館など静かなところへ行くときは、音の鳴る靴は迷惑になるのでほかの迷子防止対策を取りましょう。

ただ、笛や鈴は、騒音でかき消されてしまうため、大きな音が鳴るブザーを持たせるのもよいでしょう。日頃から迷子になったらブザーを鳴らすという練習をしておくといいですね!

エアタグなど迷子になったら捜せるグッズを忍ばせる

これすごく良い… 無くしちゃいけないものとかにつけとけばスマホから呼び出し出来るし、遠くに忘れてもGPSがついてるから探せる。 スマホ無くしたと思ってもこの機械から呼び出せるからすごく良い。 子どもが迷子になったらこれで探せるから安心。 とにかく良い👍 pic.twitter.com/pdPN6n56OC — さきつん🌻 (@sakitsun00096) October 28, 2018

もし、迷子になっても捜せるように、AirtagなどGPSで捜せるアイテムを子どもの持ち物に忍ばせておくのもおすすめ。

ただ、Airtag(エアタグ)などの紛失防止タグは、モノを探すためのもので人用での検証は行われていないため、絶対に見つかるということではないので注意しましょう。

くわしくは「エアタグは子どもに持たせる?メリット・デメリットや持たせ方の注意点など徹底解説!」のページをご覧ください。

混雑する時間帯を避ける

毎年11/23の祝日あたりが高尾山で一番混む日なので、今週末からかなり混みそうです。 行かれる予定の方は朝早めに行くなどして、少しでも混雑を避けるようにしましょう。 本当に混むので、僕も昔子どもが迷子になりそうになったことがあります(^^) 混雑すると事故も起きやすくなりますね。#高尾山 https://t.co/ze5zqwTFEb — 高尾山マガジン(高尾山ファンサイト) (@MtTakaoMag) November 19, 2021

ショッピングモールや観光スポットなど混雑するような場所へ行くときは、混雑する時間帯を避けるようにしましょう。

開店時間とともに行くと、日祝日でも割と空いていて行動もしやすいのでおすすめです。親も店員さんも、お店が空いていることで余裕ができるので、子どもに注意が向きやすくなります。

上の子に任せたり、子どもだけで待たせたりしない

うちの子どもは幸いにもまだ迷子にはなったことはないのですが、興味のあるものがあると一目散に走って行ってしまいます。 ほんの少し目を離しただけでも見失う可能性があって怖いですよね💦 #ココキッズ — おくら (@okurataro1) June 26, 2019

上の子が小学生の高学年くらいになると、下の子をほんの数分だからと任せてしまいがち。

高学年といってもまだ10歳程度。下の子の突発的な行動に対応できないこともあるので、上の子に任せるのはやめましょう。

また、トイレなどで少しの時間だからと子どもだけで待たせるのもNG。子どもは、親がいなくなると急に不安になってその場を離れて捜しに行ったり、興味があるものの方へ行ってしまったりするので、ほんの数分でも子どものそばから離れないようにしましょう。

迷子になったときにどうするかを決めておく

いいなあと思ったのは、入場したらそのまま迷子センターに子どもと二人で来て「迷子になったらここに来るんだよ」と場所を確認する親子連れ。不思議と、そいう子で迷子になる子はほとんどいないです。子どもも意識するからかな?携帯も混雑してるとかかりづらくなるので、そういうの大切かなと思います — アヤ トキタカ (@ayatokitaka) June 29, 2016

目的の場所に着いたら、子どもとはぐれてしまったときを想定して、分かりやすい目印となるものを捜しましょう。次に、スタッフの格好を教えます。

子どもに『もし迷子になったら、店員さんに迷子になったと言って助けてもらってね。店員さんがいなかったらここへ来るんだよ。必ず迎えに行くからね』と伝えましょう。

子どもが迷子になると、当てもなく捜し回ることになり不安な思いをさせてしまうので、事前に待ち合わせ場所を決めておくのもおすすめです。

迷子紐で親子をつなぐ

https://t.co/QB9g5lJwBx 【 ピンク 】迷子防止ハーネス hw301迷子 ひも 通販 子供 迷子防止 迷子紐 ハーネス 手綱 たづな 手首 おしゃれ 飛び出し 安全 ベルト ベビー キッズ 安全グッズ リストバンド テーマパーク 散歩 家電・日用品通販 https://t.co/uqfKDU90CC — 障がいシニア しげ 電脳投資・メルカリ ライフ Small business by yourself (@happy2021japan) January 13, 2024

迷子ひもや迷子防止ハーネスがあると、子どもと離れる心配がないのでおすすめです。

まるで犬の散歩のようだと批判の声もあり躊躇している方もいるかと思いますが、子の安全の方が重要です。

気になる方は、子どもだけをつなぐのではなく、親子でつながるタイプの迷子ひもだと批判が少ないようなのでおすすめ。

リストバンドにチェーンが付いていて親子で手首に装着するものや、リュックタイプのハーネスでも、紐部分にナスカンを付けてアレンジし、親のリュックなどに装着するという方法もありますよ。

迷子札を身につけさせる

子どもが幼稚園の時にバッグにつけてた迷子札出てきた。粘土が入りこんでる笑 表面には名前が入ってます (番号は前の携帯の) pic.twitter.com/uOTrtYjGnw — ゆり (@Liliumoon) January 30, 2017

もし、迷子になってしまったときのために、迷子札をしのばせておくのも手。または、服に名前と親の電話番号を書いておくのも安心です。

腕時計やリストバンドに親の電話番号を書いておくのもおすすめです。迷子になったら見せるように伝えておくと、すぐに見つかる可能性が高くなりますね!

携帯電話を持たせる、または家族の番号を覚えさせる

わが子の保育園は,園児に住所と電話番号を覚えさせるという教育方針を採っていますが,迷子になったときに周囲の大人がめっちゃ助かると思いますw — りっぴぃ (@rippy08) July 20, 2020

迷子になったとき、子どもに携帯電話を持たせていると安心ですね。

キッズケータイは、3歳の子どもでも使うことができますし、ブザー付きなので電話のかけ方が分からなくても紐を引っ張るように教えておけばOK。

親からも電話をかけることができますし、GPSで居場所を検索することもできます。覚えるのに時間がかかるのが難点ですが、親の携帯番号を覚えてもらっておくという方法もおすすめですよ。

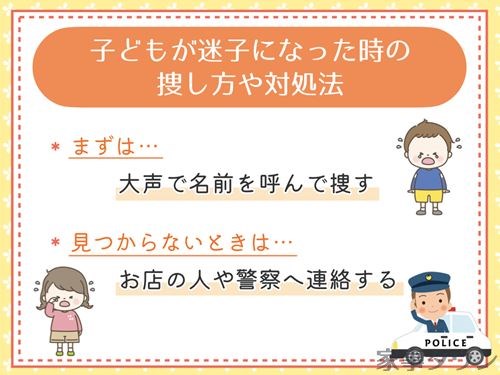

子どもが迷子になったら?捜し方や対処法

もし子どもが迷子になってしまったら…。考えるだけでパニックになりそうです。

ここからは、子どもが迷子になってしまったときに、冷静に速やかに行動できるよう以下のポイントを抑えておきましょう。

大声で名前を呼んで捜す

まずは、近くにいないか大きな声で子どもの名前を呼びながら捜しましょう。周囲の人たちも迷子を捜しているんだと分かるので、迷子の子どもに気付きやすくなります。

子どもの特徴を周囲の人に聞いたり、普段の行動からどのあたりまで行っていそうか目処を立てて捜しましょう。

見つからないときはお店の人や警察へ

5~10分ほど捜しても見つからないときは、お店の方や警察へ連絡をしましょう。いなくなった時間や服装など、見た目の特徴をできるだけ正確に伝えてください。

普段呼んでいるあだ名や、子どもが好きなものも伝えておくと、店員さんや警察が捜しやすくりますよ。

迷子の子どもを見つけたときは警察に連絡を!

逆に迷子を見つけたときは、その子には触らないようにしましょう。声をかけるだけに留めて、お店の方や警察へ連絡してください。

もし、手をつないだり車へ乗せてしまったりすると、不審者扱いされてしまうことがあるので注意が必要です。

周囲の人に店員さんを呼んでもらう、警察に連絡してもらうなど、周りの人にも協力してもらうのがおすすめです。

参照:正しい110番の利用方法

なぜ子どもは迷子になるのか

そもそも、子どもはなぜ迷子になりやすいのか考えてみましょう。

子どもの目線になってみると、子どもは自分の上にあるものに注意が向かないので、そばにいるつもりでも『はぐれてしまった!』と慌てて親を捜しに行ってしいまうんです。

また、子どもが好きなものを見つけると、そのことだけで頭がいっぱいになってしまい、つい走り出して行ってしまいますよね。

親の方も、買い物中だと子どもへ意識が向きにくくなるので、気が付いたときは子どもがいない!ということになってしまいます。

迷子になると、子どもが不安になってしまうということだけでなく、事故や事件に巻き込まれてしまう可能性もあるので、迷子防止対策で子どもが1人にならないようにすることが大切です。

子どもが迷子になりやすい年齢・場所は?

子どもが迷子になりやすい年齢と場所を調べてみました。ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇のときは、子どもと出かけることが多いので特に注意して行動しましょう。

まず、迷子になりやすい年齢ですが、2~5歳が7割を占めているとのこと。

親がスマホをいじったり写真撮影に夢中になったりしている間に迷子になるほか、子どもが遊びに夢中になって気が付いたら親からはぐれていたということが多いようです。

子どもが迷子になりやすい場所は以下の通り。

- ショッピングセンター

- スーパー

- 遊園地などのレジャー施設

- 駅

- 観光地

- キャンプ場

これらの場所へ行く際は、しっかりと迷子防止対策を行って出かけましょう。

まとめ

子どもの迷子防止のために、SNSで実際の声をリサーチしてみると、さまざまな対策を取られていることが分かりました。

もし、迷子になってしまって保護されたときに保護した方が1番困るのは、子どもが自分の名前を言えないことなのだそう。

きちんと名前が言えるように、できれば親の電話番号が言えるようにしておくと安心ですね!

私たち親の方も、子ども目線、子どもの気持ちになって行動するように心がけることが大切だと分かりました。

迷子になると、子どもも親も辛い思いをすることになるので、ご紹介した迷子防止対策で休日を楽しく過ごせるようにしましょう!